|

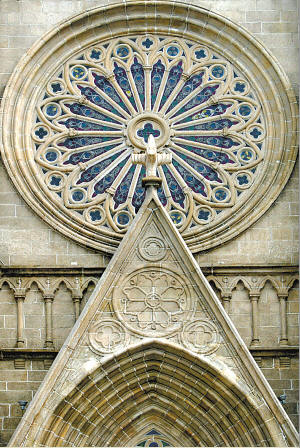

| 華美、斑斕的花窗,為教堂平添神秘的氣氛 |

|

| 20世紀30年代初的石室 |

|

| 正面的花窗和券門 |

熙來攘往的一德路,好像是典型的老廣州城的一個縮影。不長的一條街上,涼茶鋪、腸粉店、維修行……密密麻麻的店鋪鱗次櫛比。轟鳴的車流給炎炎的夏日助著熱,馬路上人來人往,透著一股鮮活的人間煙火氣息。

茶米油鹽的市井生活裏,偶爾會有抬頭仰望的時候。有兩根直插雲霄的尖塔,會在這個時候吸引你全部的目光。有人這樣形容過它:“一座吃喝之城裏,兩根伸向天堂的‘天線’。”

它的名字是聖心大教堂。因為全部牆壁和柱子由數以十萬計的花崗岩所搭建,廣州人又習慣稱它為“石室”。

它不僅是全國唯一一座由純花崗石砌造的哥特式教堂,也是國內最大的哥特式建築物。

“石室”的建築格局酷似巴黎的聖克洛蒂爾德大教堂,由法國天主教普行勸善會興建,清同治二年(1863年)奠基,施工歷時25年。設計者為法國工程師,後由廣東揭西縣富有經驗的建築工人蔡孝總管施工而完竣。

從光緒十四年(1888年)它竣工的那天算起,它的年紀已經快120歲了。

像是一位老人,一百多年的風風雨雨,在它的心裏鐫刻下了數不清的塵煙往事。最近,整整兩年的時間,它被重重疊疊的鋼架包裹得密不通風,神秘的修葺工程在裏面一刻不停地進行。不久前,細心的路人開始發現,厚厚的“繃帶”開始被一層層地拆下,闊別兩年的“石室”,終於再次沐浴在廣州夏天濃烈的陽光裏。本月,經歷了長達兩年修葺工程的石室聖心大教堂,將要揭開神秘面紗,重新對外開放。

●它來自19世紀

1987年,“石室”的修女院開始恢復。來自廣東汕尾的黃曲蕉前來投考,成為“文革”之後“石室”的第一批修女。推開厚重的大門,眼前的情景讓黃曲蕉“不知道說些什麼好……心裏突然變得涼了一些。”

那是一個蒼老的“石室”。厚厚的花崗岩牆壁是被火燒、被炮擊的累累傷痕,“嘀嗒、嘀嗒……”高高的穹頂正在往下漏水,舉目四望,曾經美輪美奐的彩色玻璃窗破損不堪,為了抵擋風雨,一些簡陋的彩色玻璃被臨時加上去,它們不甚牢固。“有的時候還會往下掉,很危險。”

縱然如此,在黃曲蕉的眼中,“石室”的魅力依然無法抵擋,哪怕它曾經如此無可奈何地老去。

“有的人走進來,留下一路的驚歎;有的人在教堂裏久久佇立,始終不發一言;還有的人,會突然之間號啕大哭。”“石室”崇高、開闊、而又亦真亦幻的建築風格,撩撥了他們內心中最柔軟的那部分。

“石室”所在的位置,是一條有著上千年歷史的街道,直到今天,“老廣州”們仍然在沿用宋朝時候人們的習慣,稱呼其為“賣麻街”。

鮮花常開,綠樹掩映,珠江之水從旁側緩緩流過。“賣麻街”,在清朝的時候成為兩廣總督部堂衙門所在地。可惜那並不是一個太平的年代。1856年的10月,廣州發生“亞羅號事件”,第二次鴉片戰爭爆發。28日下午,英國海軍陸戰隊250人越過廣州城牆的缺口,連人帶炮進入廣州。一周後,英軍的米字旗插上廣州城頭。兩廣總督行署在戰爭中被夷為平地。

戰爭結束之後,清政府和英法兩國簽訂《北京條約》。其中的第4條規定:“傳教士可在各省租買田地,建造天主教堂”。藉著這條規定的庇護,1857年底,羅馬教皇派法國普行勸善會傳教士明稽章來廣州,委任其為粵桂監牧區首任“宗座監牧”,相當於主教的職務。

把教堂建在哪里?明稽章東走西逛,最後看中的是珠江邊官府所在的這塊地皮。1860年,明稽章回法覲見法皇,法皇聽取了他的建議,大筆一揮,同意分期撥50萬金法郎在廣州建大教堂。明稽章喜出望外,心中的一塊大石頭落了地。現在只要獲得時任兩廣總督的勞崇光的同意就可以了。可是他的要求卻遭到了勞的拒絕。明稽章只好請法軍最高司令官出面寫了一封頗具威脅性質的信件:“如果24小時之內不給法國一塊合適的土地,限期一到,全城戒嚴。”此時的勞崇光已經沒有了說“不”的餘地。

咸豐十年陰曆12月15日(1861年1月25日),恭親王奕忻與法國政府簽署附加協議,正式確認廣州聖心大教堂的建立。咸豐帝下詔,批准了建立聖心教堂的協議。

《明稽章傳》一書中,詳細地描述了當時交地的經過,那是喪權辱國的一幕——“當所有的人都集中在入口處的大院裏時,De Tannoarn(法駐廣州特派員,海軍中校,榮譽團騎士勳章獲得者)策馬奔到院子中間的小丘上,把劍拔出鞘,大聲宣佈:這塊土地從此歸法國所有,永遠是教會的財產!兩位騎在馬上的司令官讓人把明稽章的轎子向前抬,然後下馬前去向主教行一個軍禮:‘主教大人,我們很愉快地把這塊美麗的土地交給您,讓它在您的領導下用於美好而偉大的事業。’”

根據李泰初《石室始末記》的記載,為體現教堂的尊嚴,要求“鄰近屋宇,所有窗戶,一律不許望見天主堂(工地)之內,如有先已造成……即將窗戶用磚堵塞,不必拆毀。”

1863年12月8日,“石室”舉行奠基禮。石室教堂的創建人明稽章主教,兩廣總督勞崇光盛裝參加了隆重的儀式。這時,“石室工地全部用竹圍欄圍起,裏面高高低低並列著石匠住的篷寮,各地招來的頭上盤著辮子的工人都擠在裏面。”

“石室”的奠基石,據說是從耶路撒冷的聖母墓地河急流中取下的一塊石頭。時人還從羅馬取了一公斤的泥土置於這塊基石下。今天人們在“石室”正面東西牆下可以看到刻有Jenusalem1863和Roma1863的拉丁文,正是此意。

●翻版聖克洛蒂爾德

法國教會於1864年請來兩位當時法國極有才華的建築師——Vonutrin和Humbert。他們設計的圖紙在當時得到一致讚賞。在想像中,將要在珠江邊出現的這座天主教堂,採用“哥特式”設計,幾乎是巴黎的聖克洛蒂爾德大教堂的翻版。

1888年,歷時25年。南國珠江畔,矗立起一座全部用花崗石砌造的哥特式大型雄偉建築——聖心大教堂竣工了。

當時廣州的珠江兩岸,幾乎全部都是平房。所以,我們很難想像,巨大而奇幻的“石室”,給當時的廣州人在心靈和視覺上造成了多麼大的震撼。

聖心大教堂,建築面積為2754平方米,東西寬35米,南北長78.7米,呈十字形,從外表來看,最引人注目的是兩個高度有58.5米的尖塔,高聳入雲的它們,連同那無數的小尖頂和小尖塔一起,把人們的視線引向冥冥的蒼穹。那線條輕快的尖拱窗、造型挺秀的山尖塔、飛扶壁、簇柱及彩玻璃嵌鑲的花窗。昇華、向上……如果說哥特式建築最終的追求,是要充分表達塵世中的人們對神秘天國的嚮往,“石室”幾乎是完美地詮釋了哥特式建築的莊嚴與崇高感。

推開厚厚的門扉,教堂前面正門三個,門面呈後退八字形,稱為透視門,二樓是唱經樓,能容百餘人唱聖歌。值得一提的是鐘樓。西邊鐘樓的西南北三塔面安裝有羅馬字鐘面的時鐘,而東邊鐘樓懸掛了“馬利亞銅鐘組”,分別可敲出C、E、G及高音C四組音律,鐘聲一響,傳出低沉、洪亮、清脆的鐘聲,可傳十裏之外——在當時的廣州,這可是一件破天荒的新鮮事,它是廣州最早的報時大鐘。

在這之前,主教明稽章還曾有過些許的猶豫:“在這個城市裏,這種大鐘還鮮為人知,我對它能否被接受著實有些擔心,不過另一方面由於我們看到城裏沒有報時鐘,就給裝上一個……一旦裝上,會給城市人民帶來好處。”

更讓人眼前一亮的是巨大的彩色玻璃窗。“石室”教堂內部,正面、東面、西面各有直徑7米的圓形玫瑰花窗,以深紅、深藍、紫黃等玻璃鑲嵌。窗心花為一小十字,放射24瓣花瓣,花瓣之間頂尖有12個小圓,圓之間又有12個小十字,組成玫瑰花圖案,整個線條自然生動,五彩繽紛。從室內往外看,陽光的透映和折射使整座教堂顯得變幻迷人。

從它誕生的那天直至今天,“石室”一直都是東南亞地區最大的哥特式教堂。

明稽章本人並未看到“石室”落成的這一天。他于1886年72歲時在巴黎辭世。

石室建好之後,一些外國文化在廣州也有了立足之地,如石室內的丕崇書院,在光緒、宣統年間就放映電影,成為廣州最早的電影院。

●歲月磨不掉的傷痕

戰亂頻仍的20世紀初,這個世界上沒有哪塊淨土可以從紛飛的戰火中倖免,哪怕是塵世中的“天國”,受天主庇佑的“石室”。

“七七”事變剛剛爆發,廣州成為日本轟炸的目標之一。而“石室”卻在一段時間內毫髮未傷。“走警報,躲‘石屎樓’”,每當日本的軍機像烏雲一樣密佈廣州的上空時,驚慌失措的人們從四面八方湧來,尋求“石室”的庇佑。

厄運終究還是來了。1938年8月8日,日本軍機在珠江炸長堤永安堂(今省總工會),再到石室,落下3枚炸彈。

轟!轟!轟!巨大的聲浪震撼高聳的塔尖,拿破崙時代的彩色玻璃,化成碎片紛紛落下。

一架飛機冷不防撞上塔尖的避雷針,然後一頭撞在石室前的滄海茶樓,當場爆炸。烈焰騰飛,石塊和彈片像暴雨一樣傾瀉而下。

石室裏避難的婦孺頓時死傷枕藉,死難300餘人,其狀慘不忍睹。《字林西報》記者寫道:“屍體橫陳,斷肢殘骸狼藉不堪。”爆炸中,石室那三面大鐘被聲浪震停了。時針永遠記下了日寇逞兇的歷史時刻。

1966年8月25日,狂飆驟起。這次浩劫對石室的破壞幾乎是顛覆性的。砸神龕、倒神像,宗教油畫被撕扯下來,所剩無幾的玫瑰花窗,被石頭、亂棒砸得粉碎。教堂大廳盡頭處的經書被搬到大廳中央,和幾百張聽講道附有跪板的長木椅一起,堆成小山。熊熊的大火燒了起來,嗆人的白煙在教堂中彌漫,火舌舔到石室的牆壁,石柱、石壁被燒紅、爆裂。

直到今天,走進“石室”,你仍然可以在教堂前部的大塊花崗岩上看到被火燒過的痕跡。仿佛傷痕。

☆他們與石室的往事

如果說,“石室”的靈魂來自法國,真正賦予這靈魂以生命的卻是兩個廣東人。一個用了25年,另一個則用了12年。他們散發著鹽味兒的汗水,混雜著濃濃的愛意,滴滴灑落,點石成金。

他們和石室,都有一段不能不說的故事。

◆二十載寒暑塵與土

1863年,12月,同治二年的冬天。

奠基禮已經舉行過多日。賣麻街“石室”的工地,早已被竹圍欄圍了起來,卻始終不見熱火朝天的開工景象。

盤著大辮子的工人或站或蹲,很多人湊在一起,嘴裏不知在嘟囔著什麼。工地一隅,突然爆發激烈的爭吵聲。法國監工和一個消極怠工的赤膊工人,一個說法語,一個說粵語,空氣的緊張程度接近沸點。而事實上,大家彼此根本不知道,對方在為什麼事情而憤怒。

看熱鬧的人群中,一個只有二十來歲的小夥子,連連搖頭:“這樣的施工,早晚要出問題哦!”

他的名字叫蔡孝,廣東揭西坪上鎮尖田村人,原名蔡振托,兄弟五人他排行第一,是個精明的石匠。“石室”開工,請了不少揭西石匠,蔡孝今天是來工地探望同鄉的。石室的工程設計人員都是法國人,開工不久,由於和中國工人在語言上無法溝通,再加上有點兒水土不服,短短的幾天裏,有好幾位都被氣得拂袖而去。

而此時,指手畫腳的蔡孝引起了法方工程人員的注意。一開始是輕視的,蔡孝卻不露怯,自己找來法語翻譯。一番艱難地攀談,法方人員的臉上漸漸露出驚異的神色,然後是大大的笑容。

他們不得不承認這個小夥子的方案有與眾不同之處,於是請他當了“總管工”。從那天開始,二十幾個寒暑裏,蔡孝沒有一天離開過這個工地。

當時,西方建築傳入中國的時間並不久,中國工匠對西方式樣普遍不熟悉,施工難度可想而知。而西方教堂的建造時間又很長,巴黎聖母院建了87年,而德國科隆主教堂更是前後修了7個世紀才完工。廣州的石室卻只用了25年,建造時間之短,工藝之精湛,令全世界刮目相看。

蔡孝功不可沒。以十萬計數的石塊從打磨到吊裝,全部手工操作,每到關鍵工程,他都親自動手。石室的石作技術要求很高,石面要精細而精緻,線腳也是精巧萬分,特別是玫瑰花窗櫺,用石塊雕成且拼合得天衣無縫,形態萬千;他奇思妙想:採用廣東的土辦法,桐油糯米漿取代了水泥,既防水又堅固而且有韌性,曆久而強度不減;他創造了一些獨特的施工辦法,穹窿頂部,一部分石塊做了特別加工,當中鑿穿雙孔,用鐵枝貫穿起來砌結,使建築物更加牢固;他還沒有忘記要有嶺南特色,教堂出水口的石槽,本來是西洋怪物設計,被他改造成了中國石獅子的造型,煞是好看,祭衣間(神父換衣服的地方)地面鋪的不是原設計方案中的石頭,而改鋪廣東大階磚,其防潮性能比較好,更適合廣州本土的氣候特徵;還有門上的廣式木雕……

為了建好這座教堂,蔡孝全力以赴,竭盡心血。當砌至塔頂最高的十字石的時候,他自己親自攀爬到五十多米的高處督工,在棚架上立足不穩,他從高處跌落下來,幸而在跌到離地面只有幾米的距離時,他及時抓住了一根棚竹,才救了自己一命。

石室於1888年竣工。此時蔡孝已經50多歲了。他把自己的青春、技藝都獻給了這座大教堂。

“石室”崛起。它以它米白的身軀、恢弘的氣勢震撼了古老的羊城。

◆極美的重現

一百多年過去了。

湯國華是廣州大學嶺南建築研究所所長,也是此次石室教堂大修工程的負責人。1994年,當他來到“石室”身邊的時候,石室“已經虛弱得像個老人了”。“屋頂漏水、樓梯岌岌可危、玻璃花窗破碎不堪……”更加要命的是,就連“石室”的建造圖紙,都不知在哪次浩劫中被毀掉,修復工程因此而變得異常艱難。

▲塔尖

所有的數據都要重新收集。“那時我才40多歲,爬到塔尖測量還很輕鬆!”8月底的一個中午,他帶著記者“故地重遊”。“石室”360度旋轉式樓梯,走幾步就頭暈目眩。“多走幾遍就習慣了。”

他指指空曠的場地:“這裏是唱詩班的地方……”他推開一扇逼仄的小窗,“從這裏看出去風景最美……”到了鐘樓。抬頭向上看,四個大小不一的銅鐘在那裏,一如一百多年前的樣子。“它們分別敲出C、E、G及高音C,音色很美。”他用腳輕輕跺跺地面:“我想在這裏鑿幾個小洞,讓這麼好聽的聲音,傳得更遠些。”

就這樣一直向上攀爬。天氣好熱,二十來歲的我們,已經累得氣喘吁吁。五十多歲的湯國華毫無疲色,可是衣服的後背已經被汗水浸透。

他的手突然向外一指,“我就是從這裏爬到塔尖上去的。”順著他指的方向望過去,不禁倒吸一口冷氣:一扇只容一人出入的小窗戶,窗戶外是傾斜成70度的教堂坡頂,黑色的瓦片上散落著幾個落腳的凳子,探著脖子努力往上遙望,塔尖還在距離幾十米的遙遠地方呢。“那是在冬天,風很大,塔尖上尤其冷。有時候還會下雨,全身都會被雨水澆透,不過雨水比汗水好受一些,我更怕天熱。”

“有的時候,一天要爬上十幾個來回,不是沒有生命危險,可這是我的工作啊……蔡孝比我更不容易。那個時候各種機械設備都沒有,重達一噸的石塊是怎麼運送到幾十米的教堂高處的?據說是先搭建一個綿延三百多米的‘引橋’,用人力一塊一塊扛上來……”湯國華說。

▲屋頂

幾乎沒有人會注意到這裏,湯國華卻告訴我們:“這是整個教堂最神聖的地方。”

此刻,我們跟他一起站在屋頂。這是“石室”教堂至高、也是至尊無上的地方。跟教堂的平面保持一致,這裏也被設計成一個大十字形,並且被塗成了純白色。湯國華站在“十字形”的頂端:“這裏的下方是聖壇。聖壇之上,被隱喻為天堂。過去,大主教逝世後,靈柩會被安放於此。”從宗教的意義上來說,整座教堂上下,沒有一處地方比它更加尊貴。

而從建築的角度來看也是如此。十數根大樑,湯國華看著它們,無限感慨。石室在上世紀30年代被改成混凝土結構。混凝土的使用壽命是50年左右,而石室的混凝土結構已經超過70年。清華大學結構鑒定所的鑒定報告認為石室屋頂全部不能保留,每一個節點都是危險節點,隨時有坍塌的危險。“這些混凝土大樑很重,而且離磚拱頂只有40釐米,稍有不慎,後果就不堪設想,因為這個磚拱頂是交叉十字拱結構,是石室教堂的精華。交叉十字拱之間的殼是磚拱,即用磚一塊塊砌出的拱形,教堂的參觀者常對其精妙感到不可思議;而交叉十字是石拱,不能受一點震動,施工中極為容易受到破壞,一定要保護好。”

所以,拆掉大樑,不能鋸,也不能打。怎麼辦?後來施工隊找來北京生產的“大力鉗”,可以電動操作,逐點把大樑的混凝土剪碎,然後再一塊塊拿走,完了就把中間的鋼筋鋸去。因大樑連接兩邊石牆體,所以不能同時把所有大樑拆掉,要間隔開;拆一條舊的大樑,馬上建一條新的大樑。

湯國華經手設計修復的嶺南古建築,掰著手指頭算算差不多30多處。“我給‘石室’打出的是最高分,90分。它和錦綸會館一起並列第一。”

▲殿堂

空曠的“石室”教堂。修復工程正在收尾,建築工人已經撤離,施工工具還散落在教堂的角角落落,聖壇旁邊的桌椅上,罩著大塊的白色帷布,上面是厚厚的一層灰塵。

在教堂的門口處向前張望,可以看到教堂左右各佇立10根巨型石柱。它們合力支撐著一個急劇上升的尖拱,使整個教堂內部保留著和外觀一致的向上的、升騰的感覺。

石室中巨大的彩色玻璃窗最引人注目。正面、東面、西面各有直徑7米的圓形玫瑰花窗,用深紅、深藍、紫黃等玻璃鑲嵌。午後斜射的陽光,正透過巨大的它們,洋洋灑灑地從天空直鋪下來。赤、橙、黃、綠、藍……整座教堂籠罩在一片繽紛的色彩裏,亦幻亦真。

彩色玻璃上描述的是一個又一個宗教故事。在教堂的前部的彩色玻璃窗上,有一個穿著明朝官服的中國人。這個人叫徐光啟,明朝的宰相,在他身邊的是歐洲傳教士利瑪竇。據說他倆是很好的朋友,一起合作翻譯過《幾何原本》。

湯國華說,在教堂裏佇立,隨著太陽西下,可以看到彩色的花束沿著十數根巨柱緩慢推移的過程。真正的美景需要時間慢慢體味。

石室的平面為拉丁十字形平面。傳說在遠古時代,“十”字在世界各地都是太陽和火的象徵,也即光明的象徵,十字架因耶穌受難而成為基督教的標誌。石室的平面採用拉丁十字形,但兩翼突出較少,這是法國教堂常見的平面形制,與英國教堂平面的兩翼突出很長有顯著區別。

這種拉丁十字平面的教堂也被比擬為一個神秘的人體。左右的兩個側廳相當於兩臂;唱詩班所在的位置,相當於人的胸部,是心臟部分;而中殿及兩側的側廊,相當於身體的下半部分;後堂則象徵人的頭部和大腦,後堂代表著基督教聖靈的精神性空間;而教堂的其餘部分,則代表著世俗世界的物質性空間。

十字架中心的位置是聖壇。湯國華發現了一個奇異的現象:在這裏,只有在這裏,人們說話的聲音可以從高高的穹頂處獲得一個“神秘”的回音。仔細研究之後湯國華得出結論,是教堂頂端尖拱形設計,使聲音在此形成所謂的“聲聚焦”。

這樣的設計實在是鬼斧神工之筆。“虔誠的信徒更願意相信,當神父在此講道,那個隨之而來的低沉而神秘的聲音,來自天國,來自上帝。”

月末,石室將大門洞開,歡迎您的光臨。

◆記憶中的“石室”

張鳴皋今年72歲,是廣州市天主教愛國會副主席。

1945年日本投降後,他們一家從香港輾轉來到廣州,那時他還是二十歲出頭的小夥子。50年之後的今天,他依然記得“遇見”石室的第一天。“看到這座建築的那一刻,我激動得說不出話來,因為它實在太大了,也太美了,在那之前,我從未見過如此恢弘的天主教堂。”彼時的石室教堂,與廣州海關、愛群大廈一起,被稱為廣州三大地標性建築。以它為中心,範圍大概60多畝的土地,都屬於教堂的範圍。其中包括中小學、醫院、育嬰堂、神學院等。

張鳴皋記得,每到星期天,石室裏聚集做彌撒的天主教徒大概有上百人。神父佈道用的是粵語。每當聖歌聲起,飽滿的管風琴聲響徹整座教堂,“聲音似乎來自四面八方,無處不在,讓人為之陶醉。”

“文革”期間,“石室”遭受了嚴重破壞。裏面的木椅、聖經文書、檔案,甚至是昂貴的管風琴,都在一夜之間毀於一旦。“那場大火,足足燒了三天三夜。”

十多年的時間,張鳴皋再沒來過“石室”。而心裏的牽掛卻是無時無刻不在的。一直等到1979年的平安夜,有人告訴張鳴皋,石室教堂又開放了。“一開始,大家心中都是半信半疑的,很害怕。不過我實在是按捺不住對石室的想念,就壯著膽子過來看看。”

先是在遠處眺望。發現確實是有三三兩兩的人們走進教堂,張鳴皋也就跟著走了進來。眼前的教堂一片破敗,跟他第一次見到石室的時候大不一樣。“那一次來的人不是很多,大概只有幾十人,大家有秩序地排著隊……”

看著今天修葺一新的“石室”,張鳴皋說,今天的“石室”最漂亮,比他第一次見到的石室還要漂亮。

在那些不敢走近石室的漫長歲月裏,他從未奢望過這一天的到來。“我們深愛這個新的時代,深愛現在通融豁達的宗教政策。生活在今天,我們覺得很幸福。” (來源:廣州日報)

|