| 汪毅夫:王哲甫談文言與白話 | |

http://www.CRNTT.com 2019-05-05 00:07:44 |

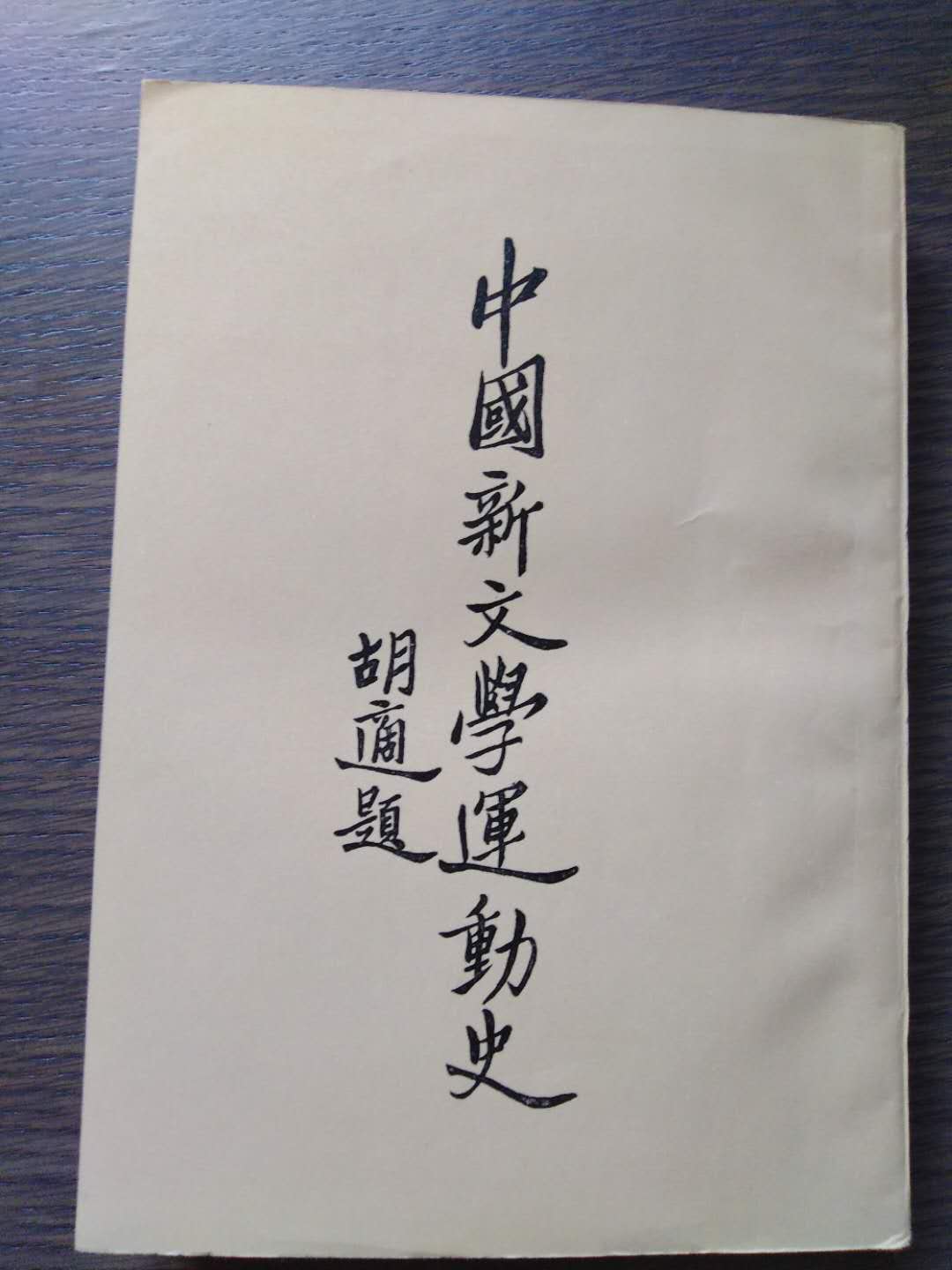

舉例言之。記得讀本科時,老師和教科書上講的中國現代文學史一開頭便是“反對文言文,提倡白話文”。及讀王哲甫《中國新文學運動史》(北平傑成印書局1933年9月版),始知不當將文言、白話問題說成是非之爭。王哲甫說:“在新文學運動的初期,有一般人以為白話文便是新文學,文言文便是舊文學;他們以為凡是用白話文做的文章,不論是詩歌、戲曲、小說、散文等,都是新文學,活文學;反之,凡是用文言文做的文章,便是舊文學,死文學了。卻不知道白話文的作品中,固然有許多是可以稱做新文學的,然而不一定是新文學,活文學。我們能把《九尾龜》一類白話小說稱做新文學麼?我們能把上海的蝴蝶派的艶詞麗語的小說稱做新文學麼?當然不能,因為這些小說雖然是用白話寫的,卻毫沒有文學的價值。只可供報紙上補白罷了,因力白話文固然是新文學表情達意的工具,但必須有優美的思想、情感、想像為它的內容,方可為美妙的作品。反過來說,文言文的作品,也未必全是舊文學,死文學,我們能說林(紓字琴南)譯的《茶花女遺事》是舊文學,死文學麼?我們讀了沈複的《浮生六記》、賀雙卿的《雪壓軒詞集》能不為它們悽楚的情緒所感動麼?你既然不能不為它們所感動,那麼它們便不是舊文學,死文學”。接近和接受王哲甫的影響,我在寫作《語言的轉換與文學的進程——關於台灣現代文學的一種解說》(收拙著《閩台區域社會研究》,鷺江出版社2004年3月版)時,尖銳地指出:“有台灣現代文學史論著對台灣現代作家吳濁流的文言作品一概未予釆認,對其日語作品則一概將譯文當做原作、將譯者的國語(白話)譯作當做作者的國語(白話)作品來解讀。我們可以就此設問和設想,假若台灣現代文學作品在寫作用語的采認標準是國語(白話),文言不是國語(白話),文言作品固然不予采認;但日語也不是國語(白話),日語作品為什麼得到采認?假若日語作品的譯者也如吾閩先賢嚴複、林紓一般將原作譯為文言而不是國語(白話),譯者又將如何措置?另有語言學研究論文,將吳濁流作品之譯文當作原作,從1971年的國語(白話)譯文里取證說明作品作年(1948)的語言現象”,並對日據台灣時期“堅持用文言寫作” 的台灣現代作家群(包括洪棄生、連橫等)予肯定的評價 。 近讀茅家琦等主編的《中國國民黨史》(鷺江出版2005年1月版),見書中所引《吳國楨口述回憶》提及“王哲甫案”。該案政治受難人王哲甫是否即早年寫《中國新文學運動史》的王哲甫呢?心中系念,知者幸告。 (作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長) |

相關新聞:

- 汪毅夫:謁祖與背祖 (2019-05-04 00:09:55)

- 汪毅夫:閱讀美食 (2019-05-02 00:03:36)

- 汪毅夫:台南延平郡王祠 (2019-05-01 00:03:34)

- 汪毅夫 :聽徐宗幹講神靈故事 (2019-04-30 00:09:53)

- 汪毅夫:“台獨”與反“台獨”之第一回合 (2019-04-29 00:16:25)

- 汪毅夫:頑固派與反動派 (2019-04-28 00:03:42)

- 汪毅夫:皇宮典藏的兩幀照(圖)片 (2019-04-27 00:05:18)

- 汪毅夫:舊稿重刊 (2019-04-25 00:02:16)

- 汪毅夫:日據台灣當局與“去中國化” (2019-04-18 00:16:37)

- 汪毅夫:光榮的名字 (2019-04-17 00:08:36)