|

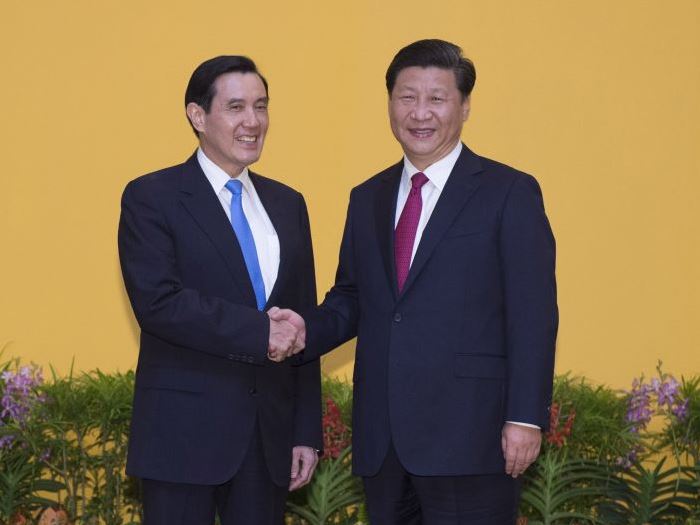

| “習馬會”實現了兩岸群際互動層級的重大突破。 |

中評社╱題:觀察兩岸關係的兩個基礎性視角 作者:王貞威(上海),復旦大學台灣研究中心、兩岸協創中心博士後

觀察兩岸關係繞不開兩個基礎性視角(basic view):一是物質性因素和觀念性因素的關係視角,即哲學上所謂的“思維與存在”的關係問題。如何處理二者的關係,決定觀察者如何看待兩岸關係中的核心問題;二是施動者和結構之間的關係視角,這是社會科學一個非常重要的分析架構,也有稱為“行為者—結構”,“歷史主體—結構”等。此外,還有一個關鍵性環節,即“互動性實踐”,它的作用和目的,在於實現施動者之間主體間性的建構,即由各有主體,到共有主體的實現。

思維與存在的關係視角

首先,就第一個視角思存關係而言, 如何處理二者關係,仁智之間各有不同。哲學自古就分離為唯物主義(materialism)和唯心主義(idealism)兩種認知傳統。進而也就誕生兩種不同的思維模式。大多數學者對世界的認知都可歸為兩種世界觀的一種,是一種二元論思想,即心物二元;也有些是雙面論(dualism,一體兩面),即把心和物作為某一實體的不同屬性的彰顯。社會建構主義(social constructivism)也試圖調和心物關係,在立足於物質存在的基礎上,盡可能彰顯社會建構的作用,認為人的觀念意識系統是在社會互動中建構,並具有主體間性,同時建構出來的這種結構,可以規約行為者的觀念認知,進而影響其行為邏輯和價值判斷。該理論凸顯文化對物質屬性界定和世界感知中的主導性作用,同時又強調在進程中基於實踐行為的文化可變遷性。

具體到兩岸關係而言,兩岸的物質性連結如經濟要素互賴、遊客互訪等與政治文化或者觀念性因素如認同等的關係,是經濟基礎決定上層建築嗎?還是物質因素的合作外溢到文化觀念領域?亦或是觀念性因素建構物質性存在或決定物質性因素的屬性和意義?或者是觀念意義系統主導行為者的行為邏輯?

自2008年以來,兩岸關係迎來和平發展的歷史機遇,實現了兩岸關係的突破性進展,但與此同時,台灣對中國大陸的親近感,所謂的台灣中國人認同卻並未同步提高。很多人在問為什麽?竊以為,原因在於兩岸的交流仍是物質為主的交流,而缺乏觀念性的互動和學習。無論是兩岸三通,還是四陸入台(陸資、陸客、陸生、陸配),尤其是陸客,看似是有情感的人的交流,其實,仍是物質性因素的流動。因為陸客赴台仍是商業性行為,鮮有與台灣人深入交流和互動的機會,更沒有共同實踐的空間。而台灣人的中國人認同,作為群體層面的集體知識(collective knowledge),目前僅是一種歷史遺緒(historical legacies)和舊有群體意識的殘留,而非跨兩岸的群際認同,因此,會隨時間的流逝而不斷流失,並最終探底,之後才可能逐步反彈。與此同時,台灣人認同則奠基於台灣的自有時空環境和特殊實踐場域,並逐漸嵌入生活場景,而逐步被建構出來,且聲勢漸長。因此,兩岸現有的物質性交流可以帶來物質利益和經濟利益,壓制台獨,維護和平,但無法型塑我群的群體意識,更不能提供心靈層次的契合。未來隨著兩岸化(cross-straitization)的深入進行和共同實踐場域的建構,有可能出現群際的“中國人”認同(所謂新中國人認同的出現)。

回顧兩岸關係史,我們可以發現,在兩岸關係發展初期,兩岸物質供給十分匱乏,所以物質性因素,比如兩岸經貿往來發揮了重大的作用,促進了兩岸的經濟互賴和物質要素的流動,也大大緩解了兩岸的緊張局勢。但1970年代尤其是80年代以後,本土化和民主化大步伐推進,台灣社會觀念意義系統嚴重分化,基於族群和統獨等意識形態差異,台灣分野為藍綠兩大認知系統,對兩岸互動實踐尤其是物質要素往來,不同族群和知識系統意涵界定差異較大,對兩岸物質因素交流的效應解讀分化較為嚴重。台灣社會內部不少群體,對兩岸交流所帶來的流動量產生不安憂慮甚至於恐懼的社會心態,太陽花學運和反課綱微調等都是體現。

就習馬會而言,從無到有,這是兩岸思維的一次大突破。可以發現,習馬會的起點,是最高領導層基於對現實的判斷和推動歷史發展的擔當或者是所謂自我定位的考量。舉行習馬會,而且是雙方都想要,在這個基礎上,就必然導致行為者采取行動以盡可能實現會談,即在合適的時間合適的地點以合適的身份舉行彼此都能接受的會晤。在兩岸普遍認為習馬會已經不可能的時候,習馬會卻突然成形。在11月2日,夏立言詢問陸委會幾位高管,“習馬會”有無可能,他們還搖頭認為不可能。所以,習馬會“起於一念”,是兩岸群際互動最關鍵的施動者習近平和馬英九突破之舉,決斷之舉。此即所謂觀念先導,實踐鋪路,創造歷史事實。也即,互動創造共識,觀念先於存在,思維構建歷史。

就事後輿論解讀和藍綠回饋來看,藍認為習馬會是“歷史性時刻”“世紀大事”,綠認為僅是“新聞時刻”(蔡英文語)。大陸無論官方或民間稱呼為“習馬會”,台灣大都稱為“馬習會”。諸此種種,就是自我主體,以我為話語中心的彰顯。“一千個讀者眼中有一千個漢姆雷特”,承載不同文化觀念意義系統的不同的歷史主體對同一歷史事實有極為不同的意義界定和屬性判斷。兩岸彼此思維模式的差異,也會影響到彼此對同一問題的解讀和看法。此所謂,文化建構存在的意義和屬性。但無論習馬會還是馬習會,大家都接受也都認為它為兩岸領導人會面,這就是從“自有主體到共有主體”,建構主體間性。從各說各話,到一起說話,再到說共同的話,實現視域和話語的重疊交叉,形成或強化我群的感受。

施動者與結構的關係視角

就第二個角度,施動者和結構的關係而言,大概有三種觀點:一是認為結構居於主導,規約行為者;二是認為,行為者居於主導,具有強大的主觀能動性,可以突破結構;三是辯證地動態地看待二者的互動關係,二者互相建構。本人基於社會建構思維,持第三種觀點。兩岸關係發展本身就是結構變遷與施動者發揮主觀能動性的化學反應。

例如習馬會之所以能夠實現,離不開兩岸關係和平發展的持續推進,尤其是兩岸共同政治基礎的鞏固,同時也有賴於兩岸領導人的政治勇氣和對歷史負責的擔當精神。兩岸領導人會晤的前期準備,會晤的形式和名義以及會晤後所實現的政治效果和評價都深刻體現出施動者與結構的辯證互動關係。

習馬會是兩岸現有結構與主要施動者互相建構的產物,是結構制約下的施動者盡可能推動兩岸關係實踐的最大努力。首先,就施動者而言,習馬二人有得天獨厚的歷史條件和個人歷史能動性。比如習近平的堅毅品性和大開大合,敢冒風險的進取精神;比如馬英九的清廉正直,人品可靠,還有深厚的中國情懷,尤其是歷史定位的需要等等。可以說,兩人互有需求,而且又敢於實現需求。加之兩岸智庫的前期預研和溝通,更有兩岸事務部門的直接協商,這就促成了習馬在受現有結構制約的基礎上實現了最大程度的突破。

其次,就結構而言,認為有三個層面的文化結構:群內自有文化結構,群際共有文化結構以及國際關係背景結構。

(1)所謂群內自有文化結構,即兩岸經過六十餘年,甚至於自1895年以來的弱關聯性實踐活動,產生了不同的文化意義系統。彼此內部的文化結構,社會形態發生了巨大變化,形成有一定聯系但又極為不同的觀念意義系統(文化),陳孔立教授就提出兩岸文化具有本質差異。而且兩岸彼此內部又有極為不同的群內互動機制和自組織形式。兩種意義系統(文化結構)對諸如兩岸政治定位,共同體想像,世界圖景展望,涉外關係認知,群體認同等一系列問題上都有排他性或者差異性認知。

(2)所謂群際文化結構,即兩岸自有跨兩岸群際互動行為以來逐步型塑出來的共有文化(shared culture),尤其是以和平發展為核心內涵的共有文化認知和基於交流協商達成諸多具有法律效力的共識和協議,均是群際文化結構的重要內容,包括兩岸事務部門制度化聯系機制和兩岸領導人會晤都是化為文化的制度建設。

(3)所謂國際關係背景結構,是以中國不斷崛起,美國相對衰落為重要背景的國際關係文化結構,即整體上的洛克文化結構(競爭性對手關係以及基於利益共享合作),中美在互動中競合。

可以說,三大結構的存在即為習馬會提供了土壤和空間,同時更多的是深度制約了習馬會可能的突破和效應。習馬會以兩岸領導人的身份在第三地見面,彼此互稱先生,不簽訂協定、不發佈聯合公報或者聯合聲明,對南海、釣魚島等低敏感政治問題都鮮有談及等等,充分反映了兩岸關係的政治分歧和彼此內部的結構制約。可以說,習馬會深刻受到群內結構、群際結構的雙重制約但又得益於這種結構。

簡言之,習馬會的實現,最根本的是得益於兩岸執政當局自2008年以來基於“九二共識”所實現的兩岸關係和平發展成果和政治互信的建立與鞏固,即兩岸通過互動建立了以“九二共識”為基礎的相對穩固的群際共有文化,即以和平發展為主旨的洛克文化結構。過去8年特別是自1987年以來兩岸所型塑的文化內容尤其是結構性內容,雖然不是特別穩固,但仍然規約著身處其中的每一個行為者,包括最高領導人。李登輝尤其是陳水扁試圖憑一己之力推動現有結構變更,進行“公投制憲”“法理台獨”,最終仍是無法得逞。2016年台灣新領導人無論是誰,都無法忽視更不可能否定兩岸和平發展所建構出來的結構,而且必然受到這些結構的制約。

相信未來隨著兩岸互動性實踐的深入,共同生活場域的不斷形成,兩岸會建構更多的群際文化內容,進而推動兩岸關係文化結構向更高層級的康德文化(朋友互助,我群意識和集體安全觀產生)和家人文化(親昵的家人,攜手共創中華輝煌)邁進。

(全文刊載於《中國評論》月刊2016年4月號,總第220期) |