|

| 探尋數字時代版權文化的“虛”與“實”有重要意義 |

中評社╱題:數字時代下版權文化的“虛”與“實” 作者:左梓鈺(成都),中國人民大學法學博士、四川師範大學法學院講師/互聯網法治研究中心研究員、四川省經濟法律研究會知產專委會秘書長

【摘要】版權文化是一種流變中的法律文化,特定時代和特定土壤的文化催生特定性質的版權觀念及其制度。及至數字時代,版權文化則反映出數字文化對版權觀念、版權制度的發展和施行的影響。本文以元宇宙產品的作品性、生成式人工智能的“創作”和NFT數字作品的交易問題為例,說明數字時代下版權文化之“虛”;又以版權運作、“信息封建主義”和“審美繭房”為例,說明數字時代下版權文化之“實”。數字時代對版權文化的啓示更重要的是“警惕”而非“變革”。從內外部法律文化的角度探查版權文化的“虛實”,有利於法界加深對版權本質的認識、對數字文化的警醒和對版權應有進路的反思。

一、時代變遷中的版權文化

“版權文化”包含“版權”與“文化”這兩個隨著時空流變的概念。版權,有古今之爭;文化,有新舊之辯。版權的古今之爭即版權是否在古代就存在的問題之爭,〔1〕文化的新舊之辯是我國上世紀初開啓的包括“新舊文學”、“東西文化”、“科學玄學”等一系列“思想論戰”〔2〕。古代是否有版權之問,不僅是中國之問,也是世界之問。對此,首先需界定版權之“權”指什麼?版權的“權”若指“權力”,則古代存在版權——在西方被稱為“特許權”,在中國被稱為“官刻”以及受官方許可或承認的“坊刻”〔3〕。它們保護的是以維護封建統治為目的的“印刷出版專有權”。〔4〕版權的“權”若指“權利”,則古代難謂存在版權。權利是私人財產制度下的概念,它以“絕對私人所有權、私有財產神聖不可侵犯原則和行使私人財產權利的自由或經濟自由”為基礎而設立。〔5〕權利是在文藝復興和宗教改革解放人的天性、承認人格與個性之基礎上,〔6〕結合啓蒙運動發展出的以所有權為基礎的個人主義所建立起來的私法概念〔7〕。可見權利是現代法治的產物。布利格斯在1907年《論著作權》一文中指出:

“著作者對其著作物有法律上之權利乃今日文明諸國之法律所公認……太古之時,權利之思想尚未發達。各人以一己權力為唯一之武器,或使他人代己為某種之行為,用以防人侵害己之財產者。此等權力與權利,其根底之觀念,雖極相似,然其差別之點,則前者僅待權力者之實力,後者則欲強行之須據共同意力(即法律之力)。著作者對其著作物之關係,或由法律權統轄,或不由法律權統轄,因是有道德權法律權之差。”〔8〕

所以,若從權利角度理解版權,則版權是“法律權”而非“道德權”,是現代法治觀的產物。也因此,西方與東方的版權進程開始分離。當東方停留於“權力”之版權制度時,西方已通過系列思想和政治運動邁入現代化之“權利”法制體系。以1710年《安妮法案》為標志,西方率先走向“今”之版權時代。

文化的進程通常先於法制,因為制度基於社會需求所誕生,而社會需求又基於人類文明而發展變化。正如西方的人權、所有權觀念催生其現代法治一樣,在中國,及至鴉片戰爭,才開啓其現代化進程。紙張發明之前,文字的載體是竹帛;〔9〕雕版印刷術產生之前,文字的傳播靠手抄。〔10〕百家爭鳴時期,諸子各著其書,衹為“干世主”和傳於後世,非以著述糊口之心。在傳播成本較高的中國古代,書籍的傳播和交易尚需政治力量的推動,一如漢武帝的“獨尊儒術”擴大了求取功名之學人對於儒家經典的需求,并開啓圖書貿易的萌芽。〔11〕至唐及其以後,隨著儒文化和編輯出版事業的發展,士人“藏諸名山”的觀念已經淡化,不過立言傳世、立德修身的思想根深蒂固,縱有偏功利之用,也是為警世勸誡,難謂純出於商用。〔12〕

近代中國被迫打開國門後,新舊文化的碰撞便開啓,及至“新文化運動”而全面和體系化。在系列愛國救亡的運動中,中國仁人志士意識到制度和思想開化的重要性。譯書與版權知識的傳播,得啓民智的同時,也觸發了社會關於版權保護的思考。從初薦西方版權知識的《格致新報》到支持保護著述者權利的《清議報》,從刊登《伯爾尼公約》的《外交報》、發表《版權通例》和《版權之關係》的《萬國公報》到刊載闡釋版權概念和發展之《論著作權法出版法急宜編訂頒行》的《教育雜志》,〔13〕無不反映近代中國先驅對版權之於國民教化和圖存運動意義的肯定。《大清著作權律》的頒布,標志著中國第一部現代意義的著作權法的誕生,版權在中國正式有了“今”的內涵。這被有的學者稱為“著作權觀念的法律化”,即使《大清著作權律》仍體現了思想控制、義務中心的中國傳統法治觀念。〔14〕然而隨著清朝被推翻,《大清著作權律》也被擱置,可是教科書盜版現象非常嚴重。民國元年9月發布《著作物呈請注册暫照前清著作權律分別核辦通告文》,方使《大清著作權律》延用至1915年。民國政府在列強的壓力下,於1915年頒布《民國著作權法》,後於1928年對之進行修訂并頒布《中華民國著作權法施行細則》,但相關法律存在利用著作權為思想控制之實。〔15〕彼時出版界為爭取出版自由而不斷請願,以寫作謀生的作者們也有了較強的版權維護意識。〔16〕

中國“文學革命”〔17〕和白話小說的興起,在半殖民地半封建的半市場化的中國環境中,伴隨版權意識的覺醒,而開啓類似西方《安妮法案》實施之後的作者與出版商既合作又博弈的現代版權運行機制。然而該機制在雛形階段即告停滯,直至新中國的改革開放。此後,我國在市場經濟和科學技術的雙重推動下順利進入知識經濟和信息化時代,中國當代知識產權法制建設以1979年開始起草的《商標法》為標志,已歷經四十年。私權觀念的復興是知識產權制度發展的思想基礎,市場經濟和財產制度的完善是知識產權法治的保障。〔18〕創造、市場、科技和法律的相互作用,不僅精細化了現代版權運作模式,也將以ChatGPT為代表的人工智能對版權創造觀的衝擊、虛擬世界的版權保護等基本問題擺在版權制度面前。

由上可見,版權文化具有階段性,一時代有一時代之版權文化。正如弗里德曼對法律文化的定義,版權文化作為法律文化的一個分支也反映出它“植根於歷史和文化的法律價值和觀念”〔19〕。無論東西方,特定時代和特定土壤的文化催生特定性質的版權觀念及其制度。中國與西方的版權文化在啓蒙運動時期被割裂,最終在改革開放和經濟全球化的相互作用中而趨同。及至數字時代,版權文化則反映出數字文化對版權觀念、版權制度的發展和施行的影響。

二、數字時代下版權文化之“虛”

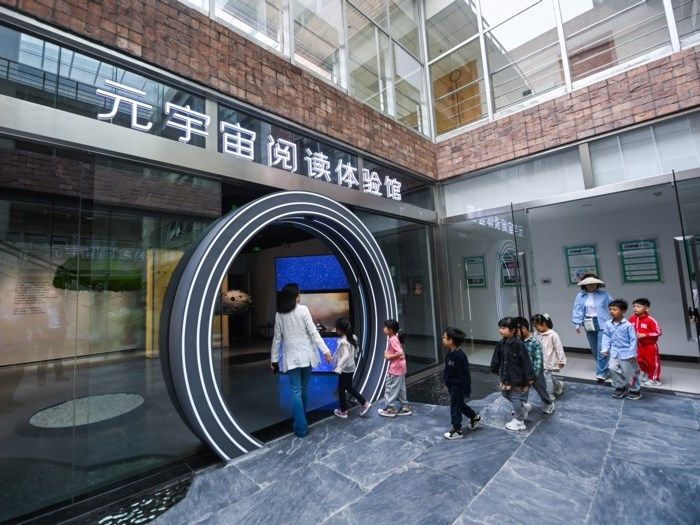

探尋數字時代的版權文化,首先要明晰數字文化。數字文化是以數字媒體為核心進行創作和傳播的文化形式。〔20〕數字媒體是以互聯網模式為基礎的新媒體,它與以廣播、紙媒體為代表的傳統媒體的區別就在於其數字化、網絡化、交互性、超文本化、自動化和數據庫環境。〔21〕數字文化體現為創作與傳播在技術上的交互性、虛擬性和仿真性,在主體上的多重化、個性化和大衆化,在內容上的開放性、多元性和自由性,以及在功能上的娛樂化、消費化和商品化。〔22〕數字文化開啓了虛擬現實的元宇宙(metaverse),打造出人機協同的賽博人(cyberman)創作平台。版權研究也開始思考非典型數字產品的認定和保護問題。〔23〕數字文化與後現代主義相結合,模糊了作者與讀者、生產者與消費者的邊界,引領社會走向全民創作與傳播的時代。“用戶生成內容”(user-generated content)不僅成為一種流行現象,還成為版權研究的熱門話題。在大數據、區塊鏈、雲技術等的加持下,生成內容的角色從人走向人工智能,引發了全社會對於創造主體性的反思,在版權研究中則表現為關於人工智能法律主體性的探討。當數字文化使社會走向“綫上文化”後,是否就根本性地變革了版權觀念和版權關係呢?本文在此以三方面問題為例,說明數字時代下版權文化之“虛”。

第一,元宇宙產品的作品性問題之虛:無論現實還是虛擬,作品的認定始終遵循版權法規定的作品概念,相關研究的文章〔24〕也無一例外不遵循這種思路。元宇宙產品引發的爭議主要有二:其一,數據(這里指“大數據”)財產的保護問題;其二,數據產品的主體性問題。關於第二個問題的討論將在下一段進行,在此就第一個問題進行反思。無論采取設權還是行為模式,首先要判斷大數據形成了怎樣的財產。大數據的價值在於通過其數據集合所能提取出的信息的有用性,所以大數據財產保護的根本在於其反映的信息是一種怎樣的財產。如果大數據反映出的是個人信息,則可適用個人信息保護法、民法人格權、侵權責任規範等內容;如果大數據反映出的是商業秘密,則可適用反不正當競爭法等規範;如果大數據滿足知識產權客體的構成要件,則可適用相應的知識產權法規則。如果大數據反映出既有法體系尚未規定的內容,則可考慮新法律制度的構建。所以,不可輕謂大數據為一項新的知識產權客體或其他財產,而版權關係在元宇宙中也尚未發生根本改變。

第二,生成式人工智能的“創作”之虛:人工智能是大數據訓練下的智能體,其智能增強(即“機器學習”)的核心是數據分析,而相關訓練和學習都依靠背後操作的人。〔25〕賽博人的本質仍是人而非機器。目前,法律承認的主體是自然人或以自然人為基礎而形成的人類組織體(包括法人、非法人組織和國家)。所以人工智能生成內容的過程可否視為創作,取決於人工智能是否符合“人”的特性,因而生成式人工智能的“創作”之問往往走向“人之所以為人”的哲學討論〔26〕。自文藝復興和宗教改革,人在“去神”的運動中逐步建立自身的主體性,至黑格爾時期達到巔峰。〔27〕“意志論”成為人之主體性的淵源。如今一些學說依據“上帝之死”的哲學和“作者之死”的文藝學理論,將主體的式微等同於主體的顛覆,并作為人工智能主體性的基礎理論,實則是對“上帝之死”和“作者之死”理論的誤解。從文藝復興時期建立起來的現代(西方現代的開始)主體性理論,是將理性視為人性之本并對理性之源所作的解釋。〔28〕尼采的“上帝之死”哲學所開啓的後現代主體性理論是對理性主義的批判,是對人因在至高無上的主體地位中逐漸遠離理性、缺失自我對照物的反思。〔29〕巴特提出的“作者之死”不是否定作者,而是剝奪作者解釋作品的控制權,認為讀者有權利進行作品解釋。〔30〕這些後現代哲學和文藝學理論都沒有動搖“意志論”作為主體性根據的地位。在相關的法學研究中,無論是“類人意志論”(認為機器學習體現類人的意志)〔31〕還是“有限人格說”〔32〕,均未脫離“意志論”範疇。然而類人終究不是人,有限人格畢竟不是完整人格。既然無法被視為人,又談何其法律主體性,又怎能將其生成內容的過程視為創作?雖然從成品角度而言,生成式人工智能的成果足以滿足作品的結果形態,但這是一種計算成果非創作成果。人工智能是目前人類的高階工具,可以方便人類的工作和生活,但在創作問題上,人工智能的應用則會被視為“作弊”。目前版權的創造觀和整個法律制度的主體觀均是現代主體性理論的延續,版權文化仍是以人為核心的創作和傳播文化。面對人工智能對創造概念和創造主體的挑戰,我們應當對結果論予以反思:如果認可機器的主體性,即認可機器可為創造,那麼人之為人的根據何在,機器之於人的意義何在?人究其一生,“結果”是否就是其價值、其意義的唯一衡量尺度?

第三,非同質化通證(non-fungible to-ken, NFT)數字作品的交易之虛:NFT是一項新事物,也帶來了新的交易模式,但這并不等於NFT產品之交易關係本質的改變。在版權交易方面,因NFT得使每件數字作品特定化,并將數字作品的創作信息、NFT鑄造信息以及每次數字作品的交易記載於區塊鏈上,故有利於證成版權人的權利和維護交易的安全真實性。〔33〕然而,雖然NFT數字作品帶有“作品”二字,但不等於相關產品的交易就是版權交易。有學說和裁判認為NFT數字作品交易的本質是所有權的移轉,〔34〕因為NFT數字作品的特定化使其交易滿足原件或複製件的提供,從而在綫上實現類似綫下作品物理載體的轉移,所以NFT數字作品的交易落入發行權的調整範圍,〔35〕可適應發行權用盡規則。另有觀點從物理學角度將NFT數字作品定性為“網絡運營商的持續性技術服務給付行為後果——服務器端發送特定電磁信號并於客戶端轉化為視聽對象——光、聲”,〔36〕因而視NFT數字作品為債權結果,根本不涉及發行權問題。但這種解釋可適用一切網絡產品,并可能導致財產法在網絡空間的絕對失效。NFT數字作品的交易實則是作品傳統交易方式的全面綫上化,它不再區分作品的物理載體和數字載體,而是連這種區分也完全的數字化,因為作品的出版發行從一開始就絕對脫離傳統媒介。NFT數字作品及其交易更凸顯了對物權原理的挑戰,或許這會推動物權與版權規則的融合。

三、數字時代下版權文化之“實”

無論是誕生現代版權法的工業革命前期,還是以技術發展中的知識生產為目標的信息時代,〔37〕版權鼓勵創作的宗旨不變、版權運作的商業本質不變、版權的基本概念和原理不變。數字時代對版權文化的啓示更重要的是“警惕”而非“變革”。本文在此以三方面現象為例,說明數字時代下版權文化之“實”。

第一,版權運作之“實”:有學者從傳播政治經濟學的角度,指出版權文化是資本在創作和傳播工業體系中不斷增值和擴張的文化。〔38〕其實這種現象在《安妮法案》誕生之前就已存在。在資本主義萌芽時期,新興階級需要文藝書籍服務於其政治(思想宣傳)和經濟目的,而特許權給予了掌握印刷技術的新興階級便利并導致出版經濟的壟斷。〔39〕在《安妮法案》之後,資本利用創作攫取利益的特徵隨著工業革命的到來而愈發明顯。在文學財產之爭尾期,律師Thurlow在“Donaldson v. Becket (1774)”案〔40〕中就一針見血地指出書商不過藉著保護作者權利的名義寄希望於立法機關維護自己的壟斷利益,并不真正關心作者。〔41〕雖然文學財產之爭確立了作者身份(authorship),浪漫主義也通過獨創性神話增加了作者身份的內涵,〔42〕但作者身份指向的版權運作仍舊依靠書商。當寫作成為個人名譽獲得和財富回收的手段,當市場決定創作的成就與方向,當作品更被視為一種商品而非天才的靈感,版權的性質就更凸顯為資本對於創意領域的投資。通過社會生產性行為和再投資,資本不斷在新的市場和領域中進行擴張,而知識創造的具體形式成為其重點關注和利用的對象。〔43〕歸根結底,這是市場經濟和私權理念發展的必然邏輯。有道是知識產權“為天才之火澆上利益之油”,鼓勵創造是必要的,為創造者提供創造利益和基本條件也是不可或缺的。所以,即便現代版權法已歷經三百多年,其運作價值觀和基本模式并未發生改變,改變的衹是生產和交易的工具。

|