|

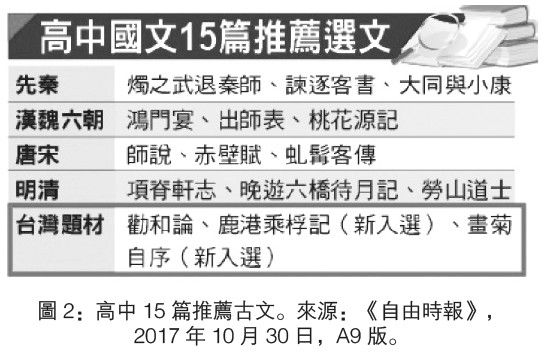

| 圖2:高中15篇推薦古文。來源:《自由時報》,2017年10月30日,A9版。 |

二、1971~1994年:統編本階段國文教育的過渡性質

在1971年聯合國大會第2758號決議中,北京獲得中國代表權的國際承認。自1971年以後的20餘年間,台灣高中課本選文在“反共”、“防左”不變的前提下,逐漸露出對“崇古”思變的跡象:〔24〕

以1971年版的統編本來說,前四冊第一課仍是黨政文章,五、六兩冊第一課倒是改為先秦作品《蓼莪》和《勸學》。然而,正是這樣的“反常”,引發官方和親官方輿論的不滿,〔25〕旋即修訂為1975年版一律由黨政文章作為每冊開篇的“常態”。不過,1971年版統編本其實已經具備切合“反共抗俄的大時代”的選文,例如蔣中正《為中華民國退出聯合國告全國同胞書》、孫文《用甚麼方法來恢復民族主義》、蔣中正《中山樓中華文化堂落成紀念文》、陳立夫《過去現在與將來》等開篇文章來作為思想引導;還有蔣經國《永遠與自然同在:追憶吳稚暉先生》的出現,提示了接班準備的政治氛圍等等。儘管如此,1971年版統編本仍被論者評價為力求變化,試圖擴大選文格局,兼顧黨政、道德、文化與文學的功能。〔26〕

然而,鑒於肅殺的反共環境壓力,1975年版統編本就走向“戒慎保守”的選文風貌,黨政相關人物的文章合佔六冊的15%;並且,選文的思想檢查標準無異“罷黜百家,獨尊儒術”。〔27〕其中,蔣經國的選文佔了兩篇,蔣中正的選文佔了四篇,還有一篇黃少谷寫的《何以慰總統蔣公在天之靈》──蔣中正離世於1975年。

至於1983年的統編本初版,仍是清一色以黨政文章為六冊開篇,衹不過是由“一孫一蔣”變為“一孫二蔣”──蔣經國《這一代青年的新希望》和《一位平凡的偉人》分別為第三冊、第四冊的第一課,另選錄蔣經國《永遠與自然同在:追憶吳稚暉先生》和《寫給青年們的一封信》置入第一冊、第二冊;全六冊92課合計黨政相關人物的作品佔了17%,〔28〕這自然是台北政治權力交接與鞏固需求的反映。為了強化這種反共政治需求,還借來外力自重,編選索忍尼辛寫的《給自由中國》當成“現代文學”。正如胡薇倫對統編本階段課程標準的評價:

教育制度要完全不受政治影響是不可能的。如果要以二元對立的假設命題來看,究竟是政治立場引導教育改變,或是教育政策引導政治立場改變,相信前者是肯定的答案。〔29〕

總之,1980年代中期以後,台灣社會針對高中國文的改革呼聲,一方面是島內權力更迭、政治派系傾軋的反映,另一方面也是華夏文明和域外文明在東亞地緣政治博弈的反映。許多在反共華夏化教育體制下成長的台灣留學生,通過與“美日台三角貿易結構”一致的路徑而滋生台獨意識,正說明後者是域外文明對華夏文明鬥爭的政治表現。從二戰後台獨組織的重心由日本而美國而台灣的移動順序來看,可見“台灣國族主義”對新舊殖民宗主國的依附性。這便是1980年代以後,原就對日逆差的台灣在擴大對美順差中取得補償,而不惜對美日支付更大政治代價的原因。所以劉進慶等學者說:“在對外方面,台灣是在被編入日美兩國的國際分工體制過程中,推動出口導向工業化和對外貿易的。”〔30〕

然而,上述經濟過程有一個關鍵因素,那就是台灣不分農工的廉價勞動力,特別是隨著台灣代工經濟發展和九年義務教育的實施,而具備高素質、低工資條件的勞動力。台灣語文教育那些教忠教孝的“崇古”課文,一方面是“反共島國體制”所必需的政治工具,一方面又正好作為忍受低工資以換取高成長的勤勞倫理的教育材料。

但在1980年代推出產業升級政策以後,由於民間投資意願低落,而沒有改變勞動密集型、附加價值低的產業型態。另一方面,不斷擴大的貿易順差造成巨額的外匯積纍,而閒置的資產又投入股票和土地的投機炒作,形成了泡沫經濟社會的症狀。〔31〕這樣一來,那些教忠教孝的“崇古”課文自然與社會潮流相悖,所謂“激發愛國精神,卻淪為僵化政策宣傳”、“強調家族倫理,難越傳統倫理氣氛”、“著重品德修養,卻難脫一元教誨窠臼”、“強調思想純正,不易培養思考能力”、“不悖時代潮流,部分已經不合時宜”、“弘揚中華文化,結果窄化中華文化”的批評,〔32〕不過是掙脫舊倫理、擁抱新潮流的社會集體衝動的反映。

既然“人心不古”,那麼“民主化”與“本土化”藉“文/白比例之爭”,也就有了殺出重圍、躍升為台灣社會主流認同的內部條件,這正好可以掩蓋產業轉型失利的經濟病痛。

三、1995年~:“教改”不回的中國批判與反共繼承

1980年代以前,反共戒嚴體制是台灣以低工資換取經濟成長的政治保證,而“崇古”思想的灌輸則是代工經濟成長的教育條件。〔33〕那麼,當產業外移以後,那些無法跟進的勞動群眾、技術資本不足或是外移失敗的島內業主,自然被“民主化”和“本土化”的新認同席捲成新氣候。因此,1990年代以來的教改運動,崇尚西方教育話語,拿文言文和《中國文化基本教材》來當箭靶,其實既是台灣失卻中國代表權話語的後遺,也是域外文明叩關華夏邊緣所反映的價值觀矛盾,本質上還是地緣政治的問題。〔34〕

但是,殖民地型“民主化”和“本土化”存在質量不足的問題。於是,既要去除黨國思維,又要繼承反共體制,那麼“崇古”課文就衹能減量,而無法根除。畢竟,以“崇古”來“反共”已然是台灣社會的動員基礎。也就是說,既無法廢除中文,也不能抽光古文,“台文”又遲遲不到位,就成為1995年版末代統編本以來台灣高中國文教科書的樣貌。〔35〕直到2017年秋,大陸義務教育大幅增加古詩文含量,台灣當局才加大刪減2019年高中國文新課綱的文言文比重。

歷史人類學者王明珂曾認為,對大多數的漢族系台灣人而言,建立在“歷史記憶上的中國人認同”仍是其族群認同的最大範圍。〔36〕不過,王明珂發表那種看法時,“四一○教改運動”才開始3年,顯然還未見“教改”成效。且自從20世紀末以來,台灣學生的歷史意識和認知被置入“同心圓理論”框架,而中國史被進一步“世界化”、“外國化”以後,〔37〕學生的中文學習就進一步產生認知上的結構性矛盾。

胡薇倫曾針對1948年至2006年間,台灣地區高中國文選文的主題變遷,做了30項細目的統計,並反映出四個主要的變遷趨勢:首先,是政治上的台灣認同與中國認同關係呈現反比增減;其次,是文化上的忠孝節義傳統道德式微;其三,是黨政意識形態的汰除;其四,是個人主義的高漲。〔38〕這四個變遷趨勢反映出1971年和1995年是關鍵年份。前者反映的是台灣在國際上的政治孤立;後者反映台灣在孤立處境制約下,其“教改”運動的影響。

至於從統編本的過渡性質階段就開始思變的“崇古”選文,到了21世紀,由2006年暫行課綱(九五暫綱)、2009年課綱(九八課綱)、2012年課綱(一○一課綱)、2015年“十二年國民基本教育公聽會版本”的文言文推薦選文看來,文言文篇數由40而30而20,最後減為15,〔39〕確實呈現遞減的趨勢。國府撤台後,高中國文教科書的文/白比例維持7:3,長達40餘年;至1990年代中期的教改運動以後,才出現“文降白升”的情形,以至於“文言文之課數比例需符合三年平均45%-55%”,〔40〕也就是文/白比例平均達到5:5。但2015年這套5:5的草案版本還不及實施,就在經過政黨輪替後的2017年9月23日被否決,文言文比率再次被調降為35%-45%,也就是文/白比例平均變成4:6,白話文比率首度過半──台灣高中生三年衹要唸推薦古文15篇。但這不必然是台灣青少年中國人認同遞減的原因,否則就無法解釋大陸過去語文課本的白話選文比例較高,卻沒有中國人認同障礙的問題。

況且,台灣“去中國化”的主事者和執行者,皆是經過並掌握“之乎者也”文化意涵的社會菁英,其文言文程度還高於許多“搶救國文教育聯盟”的成員,例如杜正勝便是。

四、“台灣化”的國文教本選文

問題其實是出在白話文選呈現“台灣化”的趨勢,以2015年11月的《十二年國民基本教育國語文課綱草案》為例,其“教材編選”明白指出:

第四階段及第五階段(筆者按:即初、高中階段),白話文選以台灣新文學作家(含原住民)之作品為主,兼及世界華文文學、翻譯作品、文學論述等,並酌採古代接近語體之作。〔41〕

到了2017年9月,鍾肇政、向陽、莊萬壽、廖玉蕙、陳芳明、彭瑞金、蔣為文、朱宥勳等人,又把“降低文言文比例”和“提高台灣文學分量”這兩回事聯繫起來,並指向“配合台灣的國家重建”為課綱目標。〔42〕如此一來,文/白之爭原不過是島內政爭的表現形式,但由於配合歷史教育的重設,即中國史“世界化”、“外國化”或“東亞化”,而被錯置成“文言=古代=中國”與“白話=現代=台灣”之別的想像。因此,儘管21世紀以來的歷次課綱都推薦文言選文,但並不代表台灣高中生能由此明白辨認“本國作家”或“本國作品”。

至於“本土化”、“台灣化”、“台灣文學”的選文,在1995年以後,教本為反映時代背景和強化台灣印象而入選的台灣文學作品,其實是忽略文學性的結果。胡薇倫具體指出吳晟《番薯地圖》及《堤岸》、賴和《一桿稱子》、楊華《女工悲歌》、鍾理和《貧賤夫妻》、楊逵《種地瓜》、洪醒夫《跛腳天助和他的牛》、陳第《東番記》、郁永河《裨海記遊》、藍鼎元《紀水沙連》等白話或文言的台灣文學作品,有的技巧粗糙,有的文學含量淺薄,有的衹剩悲情與壓迫,有的偏向歷史紀錄,就高中國文選文的典範意義和標準來看,可說是以意識形態窄化台灣文學視野的結果。〔43〕

這種台灣文學視野被意識形態窄化的情形,延續到2017年9月間針對2019年高中國文新課綱的爭議,比如《支持調降文言文比例,強化台灣新文學教材——對本國語文教育改革的主張》。後者的共同發起人彭瑞金早在1982年就將“台灣文學本土化”予以意識形態化,他的《台灣文學應以本土化為首要課題》一文,主張以是否“認同”、“關愛”台灣的土地與人民來作為台灣文學300年作品的檢視網。〔44〕換句話說,彭瑞金關注台灣文學的首要課題不是“經典”與否,而是能不能通過他所設定的“本土化”檢查尺度。

這種思維不僅止於白話文,還體現在2017年10月對於高中國文新課綱的15篇推薦古文(圖2),其中古文藝術水平較高的唐宋文僅有3篇,而清朝和日殖時代的台灣古文也是3篇。3篇台灣古文當中,原來藝術水平較高的《台灣通史序》被刪去,取而代之的是《鹿港乘桴記》和《畫菊自序》。

(圖2:高中15篇推薦古文。來源:《自由時報》,2017年10月30日,A9版。)

如此一來,經過機械化、平均化、意識形態化檢查的選文,在稀釋中國身分認同的同時,卻未必對台灣文學和台灣認同就是一種美化,反而暴露無病呻吟的矯態。〔45〕“台灣文學本土化”的問題是沒有階級維度,而把階級議題國族化,使“土地與人民”都淪為國族主義政爭的藉口。至於搬套後殖民理論來建構“本土/外來”的闡釋框架,編造“中國=文言文=殖民意識”的邏輯,成為自殘台灣文學以求“去中國化”的方法。〔46〕至於2019年9月倉促上路的新課綱國文課本,更被輿論認為是“重災區”。中華語文教育促進協會理事長段心儀指出,語文化、零碎化、去脈絡化的文化教材與國文課本,“除了達到‘去中國化’的目的,我看不出任何教育意義”。〔47〕

|