|

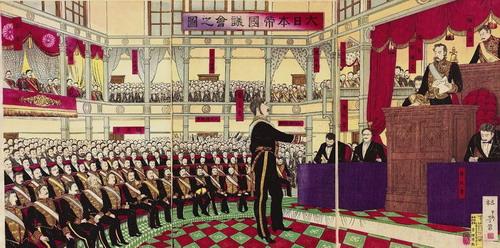

| 日本國會會議(1890年圖) |

左文右武

甲午戰爭期間,大量西方記者跟隨日軍采訪,他們驚訝地看到貌似強大的清軍居然如此羸弱。雖然拜洋務運動的開放成果,清軍精銳部隊淮軍的武器裝備甚至強過日軍,但依然戰鬥力低下,而且軍紀極其敗壞,幾乎沒有後勤供應,“中國皇帝好象忘了士兵們要吃軍糧、發軍餉”。一些西方報道說因為清軍實在紀律太差,擾民太甚,朝鮮人將日軍當作解放者來歡迎。王安石當年就曾指出:“至於邊疆宿衛之任,則推而屬之於卒伍,往往天下奸悍無賴之人” (《上仁宗皇帝言事書》)。西方記者也馬上看出了門道,Good iron is not beaten into nails; good men are not made into soldiers(“好鐵不打釘、好男不當兵”)便成為當年西方讀者耳熟能詳的中國成語之一。作為社會精英和中堅力量的知識分子,則被有意識地導引到了“書中自有黃金屋”的“彀中”了。

日本的知識分子就似乎沒有這麽好的行情,他們缺少像中國皇帝那樣的大主顧,可以對士人進行“統購統銷”,因而還是不脫 “野蠻”,保持了尚武的舊習,即使在很想學學中國老大哥建立中央集權的德川幕府眼中,“左文右武,古之法也,不可不兼備矣”(1615年《武家諸法度》)。日本“讀書人”居然身佩雙劍,曾經給來訪的大清學者們極大的震撼。

“崇文”與“尚武”的分歧,造成中日兩國知識分子在向西方學習過程中的巨大差異。同樣被西方的“船堅炮利”所震撼,中國甚至比日本更早地獲得了制造西式槍炮的人才和技術,但卻嚴加控制,擔心被“盜賊”所用,繼續秉承秦始皇收菜刀的光榮傳統。而在日本,只因為葡萄牙人“帶來了火槍”,人們就“懷著感激的心情虔誠迎接”(英國史學家薩索姆),日本的知識分子甚至全身心地參與到西式武器的研制中, 槍支和火藥的制作方法傳入日本後僅十二三年,日本全國已有萬支步槍。書生研究殺人利器,而且“槍支泛濫”,這在全面禁止民間持有武器的中國是不可思議的,而日本學者卻堅信這直接或間接幫助“民衆知識分子們”提高了“開始覺醒的現實主義、客觀主義乃至合理主義的知性道理的精神”。

在西方壓迫下率先覺醒的日本知識分子,將民族救亡作為首要目標,兵學因此成為顯學。他們面前既沒有金榜提名的胡蘿蔔,後面也沒有莫談國事的大棒子,加上明治維新前後大量武士轉變為知識分子——包括前文說提到的伊滕、井上、高杉等都是武士出身,日本知識分子群體便具有了濃烈的陽剛氣息。甲午戰爭期間,日本出了不少“儒將”,不僅能打仗、打勝仗,而且還能寫一手漂亮的漢詩,寫起中文告示來也能把自己堂皇地包裝為仁義之師,忽悠水准絲毫不亞於中國的刀筆吏。

與中國同道的“婦女態”不同,日本知識分子的“尚武”精神,不僅體現在戰場上,也體現在內政上。明治維新前後,日本知識分子開始享有很高的自由度,政黨政治開始建立,言論自由得到基本保障,報刊空前繁榮,他們可以自由地批判政府,思想交鋒更是盛極一時,既有呼籲征服支那的國家主義呐喊,也有重視民生的平民主義的呼喚,著名思想家德富蘇峰就曾說:“沒有‘居住與茅屋之中’的勞動人民的幸福,則‘絢爛之軍備、遼闊之殖民地與強大之帝國’均無任何價值”(《將來之日本》)。

明治維新區別於中國洋務運動的特征,一在於實行了政治體制改革,建立了民衆參與程度更高的君主立憲體制;另一個重要舉措,就是大力推行了義務教育,全民“知識分子化”。國家的有限經費,在資助官員、貴族們出國考察外,更是大力推行基礎教育。這其實是一場具有日本特色的不流血的“階級革命”,通過教育(當然還有其他改革)打通了不同階級的隔膜,為中下階級(尤其是中下武士階層)通過自身努力獲得更高社會地位提供了空間。我們甚至可以說,自西南戰爭後,日本便只有外戰而沒有內戰(或所謂的革命),一靠立憲制度提供了政治上的相對自由,及時釋放了社會的積怨;二靠教育的普及提供了個人奮鬥的階梯。而甲午戰爭的巨額賠款,更是大量被用於日本義務教育的普及,而不是興建歌功頌德的“十大建築”之類。

甲午戰爭期間的著名間諜學者荒尾精,曾撰寫《興亞策》,闡述了他的興亞思想。在這篇給日本高層的上書中,他指出如果日本能掌握中國,“以其財力,養一百二十萬以上之精兵,配備百艘以上的堅艦而綽綽有餘。若再將日本的尚武精神與中國的尚文風氣相融合,并行不悖,相輔而進,則東洋文明必將發揚於宇內,宣示亞洲雄風於四海。”

|